Yvonne Rainer – A Reader

Du 11 octobre 2025 au 15 février 2026 – Vernissage vendredi 10 octobre à 18h30

Avec : Charles Atlas, Florencia Aliberti / Caterina Cuadros / Gala Hernández López, Gregg Bordowitz, Cécile Bouffard / Ruth Childs, Pauline L. Boulba / Lucie Brux / Aminata Labor, Pauline Boudry / Renate Lorenz, Madison Bycroft , Hélène Giannecchini, Lenio Kaklea, Nick Mauss, Paul Maheke, Babette Mangolte, Josèfa Ntjam, Ulrike Ottinger, Adam Pendleton, Jean-Charles de Quillacq, Yvonne Rainer, Robert Rauschenberg.

Comment lire, voir et surtout exposer Yvonne Rainer aujourd’hui ?

En plein essor du minimalisme, dans les années 60, la chorégraphe et cinéaste, née en 1934 à San Francisco, abandonne toute volonté d’objectivité de l’interprète au profit d’une exploration des émotions en jeu dans les relations humaines, sociales et sexuelles. L’exposition emprunte son titre au terme anglais « reader » : ce terme désigne à la fois une publication rassemblant un ensemble de textes d’un·e auteur·ice et la position même de lecteur·ice.

Ce format inédit est étendu au contexte même d’une exposition transdisciplinaire convoquant la danse, le cinéma, la performance, la vidéo, les arts visuels, la littérature ainsi que l’archive. Danse après danse, performance après performance, film après film, essai après essai,

Yvonne Rainer n’a eu de cesse de réinterpréter sa position d’artiste, en construisant un point de vue critique face au masculinisme de l’avant-garde new-yorkaise, au postmodernisme, à un féminisme essentialiste préfigurant à bien des égards une pensée queer. À ce titre, Yvonne Rainer est un exemple de longévité et de renaissance permanente, argumenté à travers un engagement continu dans le féminisme, les mouvements antimilitaristes et anti-impérialistes, l’antiracisme et l’activisme contre l’épidémie du Sida.

Tout en ayant l’apparence d’une monographie, cette exposition convoque une multiplicité d’artistes, performeur·euses, chercheur·euses, dont les voix résonnent autour d’Yvonne Rainer. L’exposition propose également une rétrospective intégrale des longs-métrages d’Yvonne Rainer, du matériel d’archive provenant de son fonds personnel et une programmation d’événements publics (performances, lectures, rencontres…).

« Yvonne Rainer : A Reader » ambitionne de célébrer une personnalité incontournable de l’art et du féminisme aux XXème et XXIème siècles.

Les sentiments sont des faits. Ceux-ci sont à présent reproduits et traduits pour la première fois en français, aussi vivants et vivaces que possible, témoignant d’une subjectivité alternativement féminine, a-féminine, lesbienne, queer… Autrement dit, une voix en mouvement, continuellement revitalisée par la lutte, invitant à imaginer de nouveaux modes d’autoreprésentations.

Ce projet résulte de plusieurs années de recherche en France et aux États-Unis (principalement New York, Los Angeles et San Francisco). Il est accompagné d’une publication bilingue (JRP/Editions– Nouvelle fenêtre, soutenue par le Centre national des arts plastiques– Nouvelle fenêtre et la Villa Albertine– Nouvelle fenêtre) qui prolonge et matérialise cette volonté de rendre accessible pour la première fois un ensemble conséquent et jusqu’alors inaccessible d’articles, d’écrits, d’essais, d’entretiens en langue française. L’ouvrage inclut une série d’entretiens récents avec Gregg Bordowitz, Boudry/Lorenz, Nick Mauss, Lynne Tillman et Yvonne Rainer.

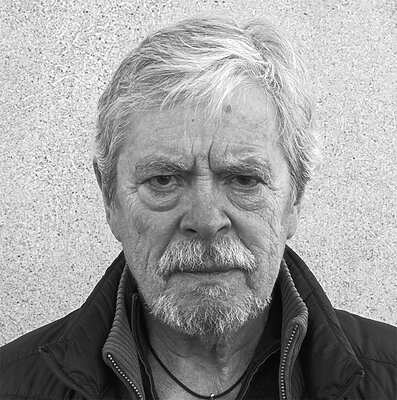

Arlène Berceliot Courtin

Biographie Yvonne Rainer

Née en 1934 à San Francisco de parents européens(1), Yvonne Rainer est reconnue internationalement en tant que danseuse et chorégraphe, figure pionnière de la danse postmoderne, mais aussi comme réalisatrice engagée dans un cinéma indépendant, féministe et lesbien. Ses œuvres expérimentales et stimulantes, produites sur une durée de plus de soixante dix ans, continuent d’influencer une jeune génération d’artistes, de performeur·eus·es, de chorégraphes, de cinéastes.

En 1956, elle s’installe à New York afin d’étudier le théâtre puis commence l’année suivante sa formation en danse. Entre 1959 et 1960, elle étudie successivement auprès de Martha Graham (1894-1991), Merce Cunningham (1919-2009), Robert Ellis Dunn (1928-1996) et participe au summer workshop d’Anna Halprin (1920-2021) en Californie en compagnie de Simone Forti (*1935).

Dès 1961, elle commence à présenter ses chorégraphies. Entre 1962 et 1964, elle initie avec Steve Paxton (1939-2024) un groupe informel de chorégraphes rapidement nommé Judson Dance eater dans lequel s’investissent notamment Trisha Brown 1936-2017), Lucinda Childs (*1940) et David Gordon (1936-2022) en se retrouvant tous les lundis soir au Judson Memorial Church, 55 Washington Square. En 1966, Yvonne

Rainer signe et performe Trio A – e Mind is a Muscle, Part 1 au Judson Memorial Church, une pièce qui reste incontestablement son œuvre la plus remarquée. Son titre évoque « la vie du danseur – une vie de dévouement, où l’esprit exige le même Ópe de travail et de stimulation quotidienne que les muscles ». (2)

La vision novatrice et disruptive d’Yvonne Rainer se détache d’une approche classique et/ou conventionnelle de la danse en incorporant l’interrelation aux objets, l’analyse des dispositifs formels et structurels : répétition, interruption, simultanéité ou encore juxtaposition d’éléments sans rapport entre eux, empruntant pour se faire le concept de Radical Juxtaposition à Susan Sontag. (3)

Les critiques associent son œuvre des années 1960 au minimalisme nord-américain, à Fluxus, à l’apparition de la performance ou encore au happening. Yvonne Rainer a formulé son approche de la danse dans un texte devenu célèbre intitulé : No Manifesto (1965) motivé par une simple volonté de faire table rase qui fut sans doute trop largement commenté.

De fait, elle a souhaité l’enterrer à plusieurs reprises et elle est même revenue sur son contenu à travers Manifesto Reconsidered (2008). Toutefois, Yvonne Rainer ne conçoit pas sa chorégraphie comme purement antimétaphorique, et a même déclaré dans un entretien : «En tant que danseuse, je savais que c’était impossible : le corps parle, quelle que soit la manière dont on essaie de le faire taire». (4)

À partir du milieu des années 1960, Yvonne Rainer commence à travailler dans le cinéma en réalisant tout d’abord cinq courts-métrages (5), formes d’objectifications maladroites de corps et/ou parties de corps. Entre 1962 et 1975, elle présente ses chorégraphies à travers les États-Unis et l’Europe. (6)

De 1970 à 1974, ses performances et ses films se chevauchent. En 1975, elle passe entièrement à la réalisation de longs-métrages. Ses films (sept au total, entre 1971 et 1996) abordent un large éventail de sujets tels que la sexualité, les conflits domestiques, l’impérialisme nordaméricain, les privilèges sociaux, l’inégalité entre les sexes, la maladie, le vieillissement, le quotidien, la ménopause, l’hormonothérapie, la gentrification. Ils contiennent pour cela un large éventail d’éléments autobiographiques utilisés à des fins politiques et artistiques.

Ses trois premiers longsmétrages (Lives of Performers – 1972, Film about a Woman o – 1974, Kristina Talking Pictures – 1976) sont des œuvres non narratives abordant la danse et la vie professionnelle, sociale et aective des performeur·euse·s. Ils combinent réalité et fiction, éléments sonores et visuels.

Yvonne Rainer n’oppose plus l’aect à l’expérience ; elle filme l’émotion comme un fait à l’origine d’une émancipation à venir.

Son quatrième film, Journeys from Berlin/1971 (1979), s’inspire de sa résidence à Berlin-Ouest entre 1976 et 1977 ainsi que d’une certaine fascination pour Ulrike Meinhof (1934-1976) — chee de file du groupe d’extrême-gauche FAR-Fraction armée rouge. Il ore une réflexion riche etaudacieuse sur le pouvoir d’État, la répression, la violence et la révolution.

Son cinquième film, e Man o Envied Women (1985) propose, selon ses propres termes, de « jeter le gant à la théorie du film féministe psychanalytique »(7) par un essai filmique aussi drôle que provocateur. Hors de portée du regard masculin, son personnage féminin interprété par la danseuse et chorégraphe Trisha Brown existe uniquement à travers une voix-o. Ce personnage est à la fois omniprésent et visible nulle part. Par ce stratagème, Yvonne Rainer entend conserver, voire rendre une dignité à ses personnages

CRAC à Sète Languedoc-Roussillon 26, Quai Aspirant Herber 34200 Sète . Tél : 04 67 74 94 37.

- Arts Plastiques, Installation

- - Publié le

- Philippe Cadu